『もっと足音を聞こえるようにしたい!』『おすすめのFPS向けイヤホンが知りたい!』

FPSやTPSでは敵対プレイヤーに対して、聞こえてくる音の情報から戦闘の優位性を保ちたいというプレイヤーは多く存在すると思います。

そこで、多くの方がゲーミングヘッドセットによる足音の聞き分け (サウンドプレイ) をしているかと思いますが、一方で最近のプローゲーマーであったり、ストリーマー、ゲーム実況者は、意外にもイヤホンでのサウンドプレイをしていて、かつ、優れた成績を収めているというケースも珍しくありません。

プロゲーマーがなぜイヤホンを使っているのか、気になっている方はとても多いんじゃないでしょうか。

この記事では、オーディオの知識を交えながら双方の比較を行い、戦闘時の情報収集という面において音の聞き分け (サウンドプレイ) も重要なFPS等のシューターゲームで、本当の意味で優位性を保つのにヘッドホンかイヤホンどっちがいいのかメリット、デメリットも含めて解説していきます。

ざっくり結論

FPSプレイヤーの多くはイヤホン、ヘッドホンの恩恵を受けようとしています。そのデバイス達は明確な差別化ができているのでしょうか。

結論から述べてしまうと、以下の意見が管理人の考える結論です。

好みで選んでも問題無し

オーディオ的に考えると、

- イヤホン、ヘッドホン、双方から得られる定位は、どちらも大きな括りで言うと「頭内定位」と呼ばれるもので得られる定位に大きな差は無い

- 「頭内定位」であるうちはヴァーチャルサラウンドでも7.1chでも、イヤホンかヘッドホンを使っている以上、得られる定位はほとんど似たようなものになっている

- 多くのゲーミングモデル、ヘッドセットで得られるのは、FPSへの周波数特性 (イコライジング) の適正化による影響の方がはるかに強い

- 音質や定位の本質的な改善には、音素材のデータ量や録音状況の善し悪しが大きく影響してくるため、ヘッドホンやイヤホンを良くしても改善できないことがある

つまり、音楽観賞用のイヤホンやヘッドホンを使用したからといって、明確に不利になるということは無く、周波数特性さえゲームに合っていれば音楽観賞用のイヤホンかヘッドホンを使用しても全く問題ありません。

個人的に最もおすすめなのは、Sennheiser IE 100 PROとSpinFit CP100の組み合わせです。ひとつ持っておくだけでFPSだけでなく、音楽も楽しめるイヤホンです。

どちらも定位は十分

イヤホンかヘッドホンどちらがいいのか、結局は差が大きくないので、着用感の好みで決めてしまっても問題は無いというのが管理人の結論です。

それでは、その差が大きくないと言える理由について解説していきます。

定位とは

まず、定位についての説明です。

この記事を読んでいる方には説明が要らないレベルの話だと思いますが、FPSで言うところの『定位』とはゲーム内で聞こえてくる音の方向性の正格さを表す用語です。

定位とは

- 音の方向の正確さ

- 上下と左右の分かりやすさ

- 前後の認識のしやすさ

FPSプレイヤーが求めているのは、『定位』の良さです。足音を聞き取るときに敵への距離感と上下左右の方向性を測れるほどの『定位』の良さが大切だと考えていて、それを重視しているのが昨今のトレンドと言えます。

実際に『定位』が良いと、足音や銃声の方向性が分かりやすくなり、サウンドプレイにおいては優位性が出てきます。これ自体は紛れもない事実です。

実はデバイスによる定位の差は出にくい

ハッキリ言ってしまうと、何を使おうがゲーム性を覆してしまうほどの大きな差はありません。

どうして差が出にくいのか

- どちらも『頭内定位』だから

- デバイスの定位が一定のところまで良くなってしまうと、あとはゲームのポテンシャル次第になってくる

- ボトルネックになるのはヘッドホンやイヤホンよりも、ゲームの音素材

『デバイスの定位の良さ』という面も、ゲーミングヘッドセットに頼らずとも、音楽鑑賞用のヘッドホン、イヤホンで定位の正確さは十分にまかなえてしまいます。

場合によっては、音楽制作向けのモニターヘッドホンを使ったほうが正しい定位を得られることもあります。

どちらも頭内定位

ゲーミングヘッドセットも普通のヘッドホンも、物理構造的には左右に1つずつスピーカーがある構造でステレオ出力をしているだけという部分が共通です。設計が変わりません。

物理構造を変えない限り、音の出方は同じです。イヤホンだろうがヘッドホンだろうが、鼓膜までの距離は変わるかもしれませんが、ステレオスピーカーを耳元にめっちゃ近づけて聞いてるだけと言えば分かりやすいでしょうか。その状態で得られる定位は頭内定位です。

頭内定位とは

頭内定位とは、左右のスピーカーから出された音を一度、左右の耳でそれぞれ別の音情報として収集した後に、頭 (脳) で1つの音として認識させることによって、左右で1つの音が鳴っているように定位することです。

片耳ずつ別の音を聞くことになるイヤホン・ヘッドホンという構造でも、左右感がなく、もともと左右両方の耳で聞いていたかのように処理することを頭内定位と言います。

左右で上下前後左右にリアル7.1ch構造でスピーカーが配置されたヘッドセットがあれば、得られる定位は完全に別物ですが、ステレオ構造のヘッドセット、イヤホン、ヘッドホンでは似たような特性になります。

完全な方向感覚を得るためには不完全な定位感であることには変わりありません。

完全な定位のためには

- スピーカーを部屋の中にリアル7.1chで配置すること

- 自分の上下前後左右にスピーカーが存在していること

- 実際に近い音量で鳴らせること

後ろから聞こえる音は、実際に自分の後ろから実際の音量で鳴らすしかないということになります。

360°空間オーディオを実現したスピーカー

しかし、FPSのようなゲーム音声を大音量で再生できる環境というのは日本だと現実的では無いので、再現は難しいでしょう。パーティーでプレイする際は、VCにゲーム音声が入ってしまうので、当然その問題も対処する必要があります。

そもそもの注意点

肝心なのが『ゲーム側が高品質な定位感を提供しているのか』という問題です。

この問題について考えている人は少ないんじゃないでしょうか。

ゲーム自体の定位は十分なのか

いくら良いヘッドホンを購入し『デバイスの定位の良さ』を獲得したとしても、ゲーム側が『前後上下左右の音の方向性と距離感の情報』や『現実に近い質感の定位感、音素材、演算方法』を提供していなければ定位の改善は見込めません。たとえ良いヘッドホンを購入しても効果が薄いです。

分かりやすいところで言うと、Apex Legendsは上下の音情報が無いゲームです。

オリンパスの水耕施設に言ってみると特に分かりやすいと思います。地下に居る敵の足音は地上に居る自分と同じ高さ (上下の位置) から足音が聞こえます。ゲームエンジンでそのような定位の分かりにくい演算がされているからです。

音の方向が分からないのはイヤホン・ヘッドホンが悪いのではなく、ゲームの仕様ということもあります。

HRTFを採用しているか

最近のゲームでは少数ですが、実際に人間がその場にいる時、耳に届く音を再現する関数、頭部伝達関数 (HRTF) を用いた演算を行うようになってきました。良質な定位を提供しているかもしれません。

まだまだ研究段階ではあるものの、現実的にイヤホンやヘッドホンを使う場合、最高の定位を得るなら、このHRTFに対応するゲームがゲーム素材から見た定位の理想だと思います。(VALORANT、PUBG等)

ゲーム音声の収録方法や演算方法の考え方は複数存在します。

気になったかたは是非こちらを読んでみてください。

[CEDEC 2017]基礎からすっかり分かる「これで解決! ゲームに必要な3Dオーディオの全て」の聴講レポート

引用:https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20170906078/

定位の改善の見込みについて

『ゲーム側が高品質な定位感を提供しているのか』がイヤホン・ヘッドホンの定位にどのように影響してくるのか考えてみましょう。

お米に例える

白米を炊く時、水と米の関係性がありますね。これを以下のように置き換えます。

お米

- ヘッドホン、イヤホン

水

- 定位感、音素材、演算方法などのゲーム素材

炊いた白米の味が好みでは無かったとしても、米を変えれば米の味は変化しますよね。

では、例えば、炊くのに使う水が泥水 (水質影響) だった場合、最悪な味になります。その場合は米だけ変えても味の改善にはなりませんよね。

この場合、まず泥水 (水質) がダメだったと原因が特定できるので、炊くのに使う水を精製された水にすることで米の評価ができるようになります。

再度、炊いて味の確認を行い、好みになっていないのであれば、米も好みのものにチェンジ、そうすると自分の理想に近づいていくことになります。

図にしてみましょう。

| 米 (ヘッドホン、イヤホン) | 水 (定位感、音素材、演算方法) | 結果 |

| BAD | BAD | 米も水もアカン (定位もゲーム素材もダメ) |

| GOOD | BAD | 米は良いが水がアカン (定位は良いけど、ゲーム素材が対応していない) |

| BAD | GOOD | 水は良いが米がアカン (定位は良くないけど、ゲーム素材は対応している) |

| GOOD | GOOD | めっちゃエエやん (定位もゲーム素材も良いので最高環境) |

この記事にたどり着いた方は知らないことかもしれませんが、ゲームサウンドにも上記の様な関係性が発生しています。

この関係性を考えると、過剰にヘッドホンやイヤホンの定位を良くしても意味がないということが分かります。実用に問題無い程度の定位をしたイヤホンかヘッドホンを購入しておけばプレイに問題は無いということが言えます。

だからこそ、定位についてはゲーム側による定位への対応状況も気にする必要があります。

オーディオでは定番のアプローチですが、何を信用するかという判断基準を設けるために、基本的には出口 (スピーカーに当たる部分) から順場に良くしていくのがベターです。優先順位としてはイヤホン・ヘッドホンの改善ですね。基準が無いのに、やたらめったら新しい機材を導入しても何のおかげで良くなったのか分かりません。

USB-DAC (アンプ) での改善

GSX 1000やMixAmp Pro TRのようなUSB-DAC (アンプ) を用意しても、USB-DAC (アンプ) なりの演算をしてしまうので、ゲーム開発陣に想定された完全な定位を再現とは言えないでしょう。何よりもゲームの素材がダメなら何をやってもダメなままです。

一部にはバイノーラル音源を再現できるような謳い文句の製品もあり、効果の大小はあれど、もしゲームサウンドに投資をする場合、ゲーミングヘッドセットに投資するよりも、USB-DACに投資したほうがリターンは大きいように思います。

ただ、音を処理するのは『DAC』という部品です。もし高音質を求めるなら、『DAC』が良い方が『音質』自体は良くなります。

最近では『ゲーミング』と名前を冠していない製品を使う人が増えてきました。なんのDACを使っているか分からない製品を購入して音質で失敗したくないからです。

そのなかでも、本来であれば数十万円クラスに採用されるハイエンドDAC 『ESS Sabre32 Ultra DAC』を搭載したMOTU M2が特に売れています。音楽制作用途ですが、定位の正しさというのは保証されています。FPSでも当然のように正しい定位を提供してくれます。

正しい定位に全振りしたいならオーディオインターフェイスがおすすめ

足音を聞こえるようにしたい

その対策は、『FPS向けな周波数特性』への調整です。イコライジングですね。

足音が聞こえやすくなるのはこの影響が大きいです。というか、それ以外ありません。

周波数特性とは

分かりやすく言い換えると「イコライジング、イコライザー」のことです。音というのは音域に分かれていて、音の高さ低さ、音階に近いようなもので構成されています。

音楽や楽器で例えると分かりやすいですが、ボーカルは中域、ギターは中高域、ベースは中低域、ドラムのバスやタムは低域、ドラムのスネアは中低域、ドラムのシンバルは高域から超高域で構成されていることが多いです。

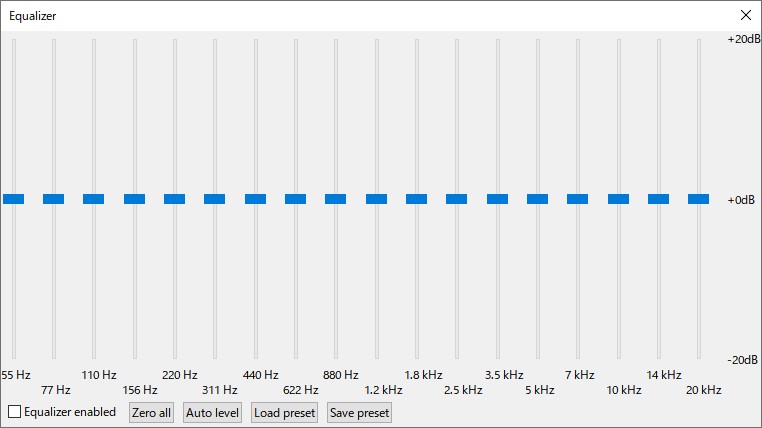

これはfoobar2000という音楽プレーヤーのグラフィック・イコライザーです。

左から低域、右に行くほど高域になる、というのが一般的なイコライザーの配置です。音域を可視化するとこんな感じになります。

ゲーム向けだとGSX 1000やMixAmp Pro TRのような『ゲーミングDAC』と言われるものが対応しています。

このパラメーターを調整しイコライジングを行って、足りない所を足し、多すぎるところを削る作業を繰り返すことによって、目的の出音に近づけます。

これをソフトウェアではなく、ハードウェアで行ったものがゲーミングヘッドセットです。

一般的なゲーミングヘッドセットでは中低域を持ち上げた特性にされているようです。

つまり『汎用品』ということです。なにか特定のゲームタイトルに最適化されているというわけではありません。

周波数特性はゲームによって異なる

では、足音や銃声はどこに含まれるかというと、答えは『ケース・バイ・ケース』です。

というのも、どこを歩く (走る) かによって都度、足音の質、足音に含まれる倍音は変わってきますし、銃声も武器によって質も倍音も全く異なっています。

全てが状況によって変わるものです。

というか、全て同じ足音素材、銃声素材を使っているわけではないので、ゲームによってもまちまちです。そのため、各ゲームに合わせたイコライジングが必要になってきます。

Apex Legendsにおいて、足音は中低域から高域の音域で構成されています。銃声は中域から高域で構成されているものが多いです。というか聞こえないときが多いです。

ゲーム内のデータを変更したわけではない

上記の周波数特性については、ゲーム内の音データをいじって足音を大きくしているわけではありまあせん。

周波数特性をFPSゲームの足音を持ち上げるようにチューニングしたものに過ぎないので、足音と被っている音域があれば、同時にその音域に被っている足音以外の音も大きく聞こえるようになります。周波数特性がゲームとミスマッチしていると逆に足音が聞き取りにくくなってしまう場合も考えられます。

そして、ゲーム内の定位が改善されたわけではないことも分かります。

あくまでイコライジングがアプローチしているのは周波数特性という要素だけです。ゲーム内の音データという演算やソフトウェアにあたる要素には何一つアプローチできていません。

イコライジングのメリットとデメリット

メリット

- 足音が聞こえやすくなることもある

- うるさすぎる音を減衰させることができる

- 暇つぶしになる

デメリット

- 足音と同じ周波数の音が強調される

- 極端な調整で音が歪むことがある

- ゲーム以外の音は破綻して聞こえる

イコライジングの優位性は高くない

サウンドプレイの面だけで判断すると、イコライジングの優位性はそこまで圧倒的な差がつけられるものではないことが分かりました。

それだけでなく、都度ゲームタイトルに合わせて最適なイコライジングを設定しなければ優位性を下げてしまう恐れがあることも分かりました。

そもそも、ゲームタイトルによって、開発段階でわざわざ強調させている音もあるため、音楽鑑賞用のイヤホンやヘッドホンでもイコライジングを行わずとも同じような効果を体感できます。

それは、多くのユーザーに良質な体験を提供するために行ったゲーム開発側の企業努力でもあります。

イヤホンでもヘッドホンでも周波数特性が合っていればいい

定位については上で説明した通りなので、周波数特性についてです。

足音を強調させたいなら、中低域寄りなイヤホン、ヘッドホンを選べば望んだ結果が得られる可能性が高いです。

そして自然なバランスを得たいのであれば、フラットな特性のイヤホン、ヘッドホンを選んだほうがいいでしょう。

フラットな周波数特性で高解像度、自然な定位という製品選び

イヤーモニター (イヤモニ) か、モニターヘッドホンが理想的です。音楽制作用のプロ向け製品を選ぶことによって優れた性能を得ることができます。

音楽制作時に音源の粗探しをすることに特化した性質は、些細な音も敏感に拾うことができるので、FPSでも足音の聞き分けをするのにとても相性がいいです。

音の分離も極めて良いので、音が混ざってしまって聞き取りにくいということは、まずありません。

また、マイクは別途必要なものの、価格もゲーミングヘッドセットと変わらないくらいの値段 (¥10,000~¥30,000) でゲーミングヘッドセット以上な音質のデバイスを購入できるので、比較的コスパにも優れた製品が多いです。

もし、ゲーミングヘッドセットに圧倒的な優位性があるなら、そのヘッドセットで音楽鑑賞をした時に音のバランスが破綻しているレベルのイコライジングが行われていなければ、そもそも普通のイヤホン、ヘッドホンとの差が小さすぎます。

FPSでおすすめのイヤホン・ヘッドホン

ここからは筆者の考える、定位の良さと複数の音が同時に鳴っても聞き分けのできる解像度がFPSにも使えると感じた製品を紹介します。

フラットな特性でも問題なく聞き分けができるので、FPSで使うからと言って、極端なドンシャリ (中域が引っ込んだ音) サウンドやカマボコ (中域が突出したAMラジオみたいな音) 特性の周波数特性を選ぶ必要は無いと思います。

音楽制作でも使用者の多い製品だったりするので、やっぱり楽曲制作ができる製品はどんな環境であってもポテンシャルは高いです。

Sennheiser IE 100 PRO

Amazonベストセラー1位の圧倒的な人気を誇るイヤモニ。

Sennheiser IE 100 PROのレビュー記事を見に行く

実際に聞いてみてもバランスの良さで右に出るものはいないくらい完成度が高いです。遮音性はそこそこですが、小さい音量でも音の解像度が高く、爆音にしなくても聞き取りやすいです。ボイスチャットもゲーム音と分離して聞こえるので、discordで通話しながらでも快適にゲームができます。ゲーマーの新定番になったイヤモニです。イヤホンで迷ったらコレ買いましょう。一緒に装着感の良くなるイヤーピースを買ったらもう優勝です。

| 種類 | インナーイヤーモニター |

| ドライバー | 1DD (ダイナミックドライバー) |

| コスパ | 音質の面ではすばらしい 装着感はほどほど |

| おすすめ度 | MAX 大人しくコレ買いましょう |

Truthear x Crinacle ZERO

刺激のあるサウンドが苦手な人向けのイヤモニ

低音が豊かで高域も刺さりません。分離して聞こえる特性は確保されています。マイルドな出音なので、銃声が刺さってしまう場面でも安心して聴くことができます。1万円以上してもおかしくない性能なのに低価格なので、どんな人でもおすすめできるイヤモニです。刺激的な音が苦手な方はコレ以上にバランスの良い製品はありませんよ。

| 種類 | インナーイヤーモニター |

| ドライバー | 2DD (ダイナミックドライバー) |

| コスパ | 音質の面では極めてすばらしい 装着感はほどほど |

audio technica ATH-M50x

楽曲制作のド定番製品。

audio technica ATH-M50xのレビュー記事を見に行く

ATH-M50xは通称モニターヘッドホン。音楽鑑賞用では無く音楽制作向けなヘッドホンで、正しい定位、原音の再現を目指して作られています。有名なアーティストも普通に使っていたりします。解像度と定位はApex Legendsで使うには過剰なクオリティ。側圧もそこまで強くないので長時間の使用でも疲れにくいです。ヘッドセットも販売されるようになりました。用途に合わせての有無が選べます。ヘッドホンは定番品を買うのが一番いいです。

| 種類 | モニターヘッドホン |

| ドライバー | 1DD (ダイナミックドライバー) |

| コスパ | 音質の面では極めてすばらしい 装着感はほどほど |

足音を強調する必要はあるのか

たしかにゲーミングヘッドセットやゲーミングDACの導入によって、足音が強調されたセッティングになりはしますが、それも言い換えると「正しい距離感ではなくなった」とも考えることができます。

距離を測る際に、音の大きさで距離を測ることができます。

音による距離の測り方

- 音量が小さいと遠くにいると認識する

- 音量が大きいと近くにいると認識する

イコライジングにより強調され大きくなったということは『近くに感じるようになる』と言い換えることができます。

結局のところ『その状況に慣れる』必要があります。

はたして、この差がそんなに戦績に影響するのか、周波数特性に適正のあるイヤホン、ヘッドホンと圧倒的な差が着くのか、ちょっと説得力に欠けてしまうと思います。

また、どちらにせよ、敵への正しい距離は音の情報のみで測れるわけではありません。あくまで、情報の1つです。複合的に判断材料として使うまでです。

それであれば、IE 100 PROのような自然なサウンドのイヤモニに慣れてしまって、他の要素でアプローチしていくというのも1つの手なんじゃないでしょうか。装着感も軽くて疲れにくいですよ。

まとめ

この記事では、オーディオの観点からイヤホン、ヘッドホンについて解説してきました。

今回は定位やゲームサウンドについて細かく触れましたが、サウンドプレイはFPSにおいて重要な要素の1つですが、戦況を決定づける程の能力は存在しません。

冒頭でも述べましたが、結論としては

- どちらを使ってもいい

- 優れた定位と周波数特性がマッチしていればいい

- ゲーミングヘッドセットでなくていい

- モニター用のイヤホン、ヘッドホンでも問題なく使用できる

なによりも、目をつぶって音だけを聞いたところで敵の大体の方向は分かっても敵との正確な距離は分かりません。あいまいな要素です。

あくまで、視覚から得られた情報や、積み重ねた経験・勘から得られた敵の動きを予想する能力のほうが大きな戦力になります。遮音性はさておき、Apple 純正イヤホンでFPSをプレイする激強猛者も一定数居るという事実が存在します。

音質とか定位とか猛者には関係無いということがよく分かりますね…

足音が聞こえなければ立ち止まって足音の方向を確認してみたり、音の方向が曖昧であれば、視点移動をして、キャラクターの頭の向きを有効活用してみたり、その場の状況に合わせた行動をすることによって、うまく効果を発揮させることができます。

いま一度サウンドプレイを理解し、上手にデバイスと付き合ってみてほしいと思います。

遮音性とバランスの良い音を実現したIE 100 PROを使って、イヤホンorヘッドホン問題とはおさらばしましょう。敵がどこから出てくるのか予測するパターンを身につける方が絶対に上達できます。