みなさんはFPSで感度をどのように合わせていますか?また、持ち方はどのようにして決めましたか?

この問題はきっと多くの方が悩むことになる課題でもあると思います。

今回は『ゲームでは全くの無名な圧倒的練習嫌いの管理人』が人知れず追求し辿り着いた『FPSでムダ無く合理的に感度合わせを行う方法』と『なにを基準にデスクの高さチェアの高さを決めるのか』の解説を行っていきます。

それと同時にエイムとの向き合い方や考え方についても紹介していこうと思うので、ぜひ読んでいってください。

この記事を理解できると単純に『時間が限られている社会人ゲーマーでもなるべくはじめからゲームを楽しめる』ようになります。プレイするゲームタイトルが変わってもはじめからエイムは中級者以上になります。

はじめに

どういう人が書いているのかについて補足ですが、管理人は主にApexをプレイし、そのプレイ時間もOrigin・Steam含めて1300時間程度です。年数は2019年からなので約4年です。FPS自体の経験年数がそれなので比較的短い方ですね。ほかにはDestiny 2 (500時間) やL4D2などのPvEを遊んでいます。

しかし、そんな管理人でもマウスの持ち方やエイム関連の記事では定評を得ています。自分はあんまりやっていないVALORANTをプレイしている方からも、参考になったという感想をいただくこともあります。

管理人はエイムに特化した思考を持つことで『練習のための練習時間』を極限まで省略することにこだわってきました。あまり時間の取れない社会人だからこそ辿り着いた結果とも言えます。

レースの業界で言うと『メカニック』的なポジションの意見だと思ってください。

個人的には『時間を掛ければ必ずエイムは良くなる』ということをここで否定しておきます。適切なアプローチで練習せずにうまくなるのがベストに決まっています。

仕事をしていると思いますが、OJT (オン・ザ・ジョブ・トレーニング) とはそういうことが重要だったりしますよね。時間かけりゃいいって問題じゃないんです。早く正確にがミソ。

『曖昧な指示は辞めてくれ』これがもう社会人の出した答えです。

『イイ感じにやっておいて』とかの指示はもう困っちまいますよね。

困惑させて思った通りの出来栄えにならなければ時間の無駄です。

事前の摺合せは大事です。

いくら専門的な知識がある職場でも、教育のノウハウに関心が無いと教育体制は整っていきません。良い人材が入ったから成長したというのもアリですが、教育体制が整っているから人が成長したというのもめちゃくちゃ大事だと思っています。

特にFPSは初心者時代だと辛いことが多くて離れてしまう方も多いと思います。だからこそ管理人が重要視するのはそっちのノウハウです。教育やマネジメントスキルの部分です。

せっかくなので、効率のいいエイムのノウハウを残していこうと思ったので、この記事を書いています。

忙しい人向けのいきなり結論

エイム沼にはまらないための結論です。

回りくどいので記事とか解説とか読みたくねー!という方はこれを読んでがんばってください!

1.小指の開き具合によって脇・肘・手首の可動域が変わることを知る

- 手を開いた状態と閉じた状態でバイバイをしてみる

- 小指が開くほどに腕全体が振りやすくなる

- 女子はいつも近距離でバイバイしあっている

2.デスクの高さを調べる

- デスクの高さを変えられないならエイムはココ基準で考えるしかない

- 腕の振りやすさの方向性はデスクの高さに依存する

- デスクが低いなら脇は閉じ気味・腕が伸び気味になる・可動域は狭い

- デスクが高いなら脇は開き気味・腕は曲げ気味になる・可動域は広い

3.相性の良い持ち方が決まる

- デスクの高さで可動域が決定され持ち方が限定できる

- 自分に合った持ち方とかは一旦無視する

- デスクが低いならかぶせ系で小指は閉じて伸ばす・感度を極端に低めor高めにする

- デスクが高いならつかみ系で小指開いた方がいい・感度は自由

気に入らないなら昇降デスクを買うしかない

チェアを高く・低くしすぎたりすると腰痛の原因になるので、チェアの高さは腰痛対策最優先にするしかありません。膝は股関節よりも少し低くなる高さが腰痛持ち向けの高さです。

膝が股関節よりも高いとマジで腰が終わります。圧倒的非推奨です。

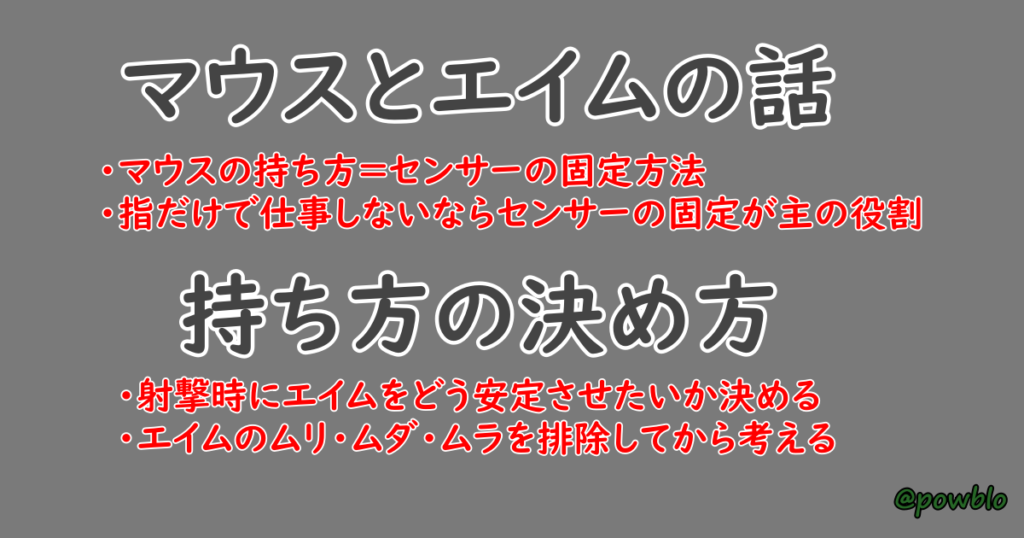

そもそも感度合わせって何?

そもそも感度合わせとは何かについて説明をしておきます。

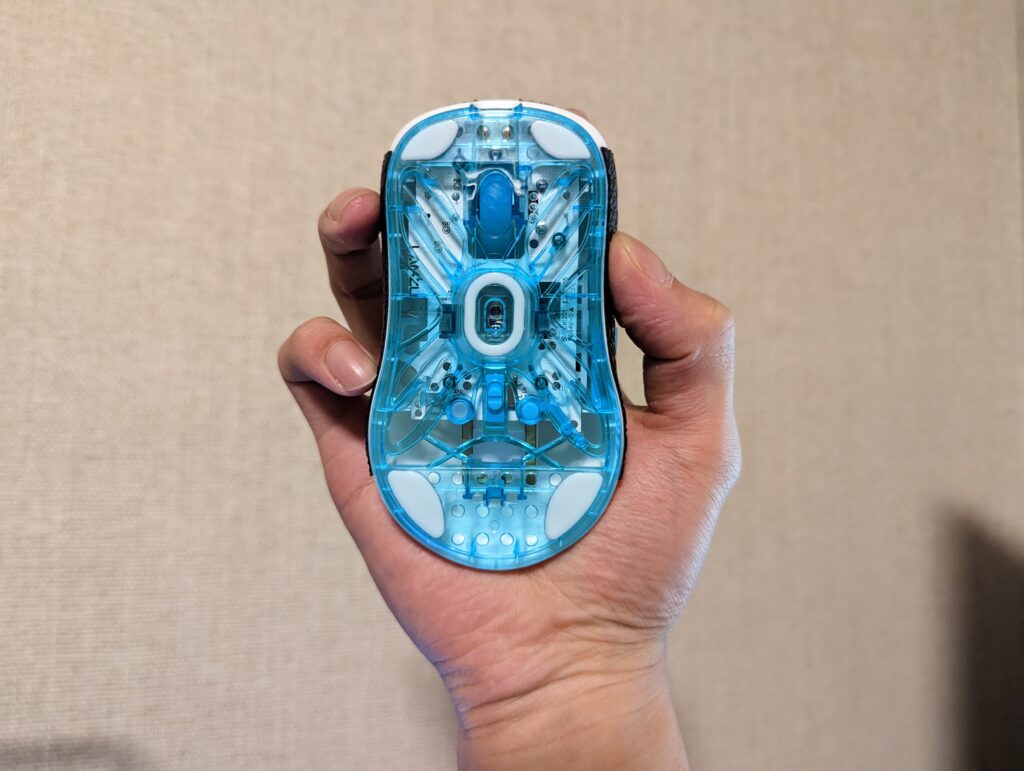

感度合わせとはズバリ『センサーの調整』です。マウスにはセンサーが搭載されていますが、要はそれを自分の動かしやすい挙動に設定するということが感度合わせですね。

簡単に説明してしまいましたが、これについては、この記事を読む皆さんもよく分かっている内容だと思います。

では、なぜその簡単に説明できる感度合わせが簡単に行えないかについても説明をしていきたいと思います。

基準となるものを決める

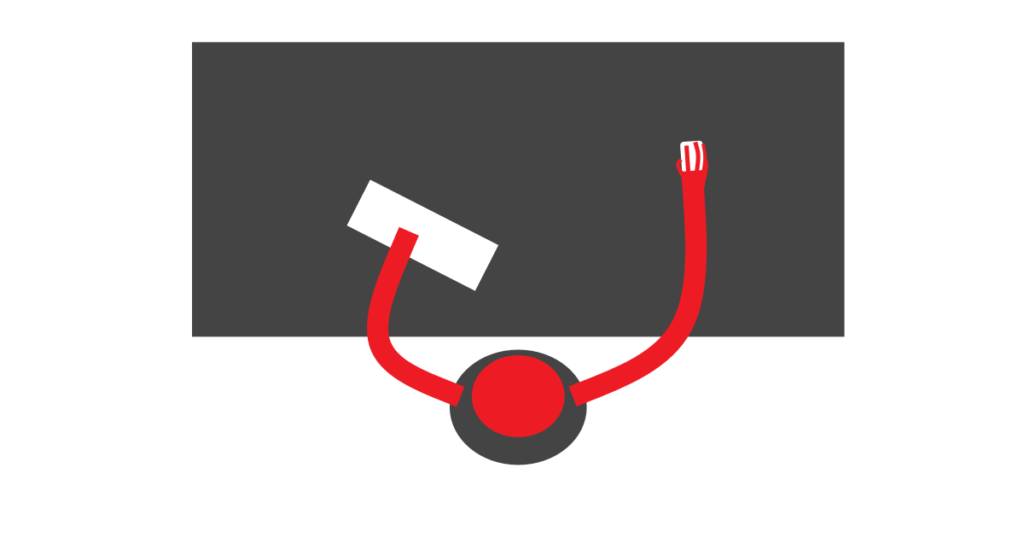

基本的にマウスのセンサーや腕の関係性というのは感覚的に機械の摺動部分の発送に近いです。搬送ロボットなんかをイメージしてください。

搬送機などの機械というのは『可動部』や『摺動部』が存在してきます。そのため必ずどこを基準にして動かすのかという『軸』を配置する必要があります。その軸を支点として目的の位置まで動かします。

マウスの感度合わせも同様に、肩・肘・腕などの『関節の可動部』があるわけなので、機械と同様に基準となるものを意識する必要があります。

重要なのは『軸から軸までの距離』です。エイムに置き換えると『体のどこかの関節からセンサーまでの距離』です。

エイムの場合でも軸から軸までの距離が変わるということは『支点』から『作用点』までの距離が変わるということになります。

センサーの位置が知らないうちに大きく動いていたからエイムが安定した、もしくは不安定になったということを追求しやすくするために、軸から軸までの距離はいちど特定して考えることが重要です。

また『スポーツ』だと思うと多分理解できない部分が出てくると思います。スポーツだとするなら『モータースポーツ』を参考にしたほうがわかりやすいんじゃないでしょうか。マシンのセットアップの話に近いです。モトクロスとかやってみると言っていることが実感できるはずなのでオススメです。

それでは、その基準としたほうがいいことについてのより詳しい解説です。

腕の動かし方はデスクの高さで限定されてしまう

感度合わせが難しい理由は、感度合わせ中の動作が毎回決まった動きを再現できていないという部分にあると思います。軸から軸までの距離、体の関節からセンサーまでの距離が一定に維持できていないために再現性が低いということです。

ここではデスクの高さがどういう状態なのかを特定し、操作の安定化を指示していきます。デスクの高さに大きく影響を受けて人体の安定した操作ができていない可能性が高いです。

デスクの高さで腕の可動域が決まる

よくデスクの高さについて語られることが多いです。自分に合ったデスクの高さを知るということも大事ですが、デスクの高さに合った操作があるということを理解するだけで、エイムを格段に向上させることは可能です。

みなさんデスクとチェアという環境は整っている方が多いと思います。是非ここから紹介することを実践してみてください。チェアの高さを変えるだけで擬似的にデスクの高さを変えることができます。言語化できていないだけで、腑に落ちる部分がたくさんあるはずです。

デスクが低い場合

デスクが低いと脇は閉じ気味で腕も伸ばし気味になります。脇を開こうと思ってもデスクが低いと前腕を保持できません。

脇を開こうと思うと、無理な力というか肘を浮かせるような感覚を持たせないと脇を開いたまま維持できません。傾向としては肘を支点にすることになります。

肘を垂らすようにすると脇を開くことができますが、前腕がデスク端にめり込むので感覚的に手首ばかり動いてしまい、表現力の幅で言うと制約があり、やりにくさがあるはずです。

やりにくさがあるとプレイ中にも無意識にフォームが崩れていきます。フォームが崩れるということは体の関節からセンサーまでの距離もずれます。

フォームを崩さずプレイすることが重要ではありません。あくまで自然に維持できるフォームが安定化に繋がるわけです。

キーボードの角度にも注目してください。肘が垂れ気味になっていないとできない配置だと思います。

デスクが低いと結果的に脇・肩を使った動作がやりにくいため、腕全体の可動域が狭くなっています。ココで注意していただきたいのが『可動域が狭い=ダメなことではない』ということです。

このことから、脇を開いて前腕をデスクで保持する方が優位性の高いマウスの持ち方には向いていないことが分かります。

この状態で前腕をデスクで保持する方が優位性の高いマウスの持ち方で感度合わせを行っても、動作の再現性が低くなるためエイムは安定しにくいです。

デスクが高い場合

デスクが高いと脇は開き気味で腕も曲げ気味になります。デスクが高いと前腕を広範囲で乗せて支えられるようになるため、脇を開いて曲げた状態の腕を保持しやすいです。傾向としては脇を支点にすることになります。

この状態で、肘を伸ばして支点とするような、前腕をデスクで保持する方が優位性の高いマウスの持ち方をするとします。意外なことに感度出しは行えてしまいますが、前腕の接地が良すぎるために干渉する動作が発生します。

動かしにくさを無くすために無理な力を加える可能性が出てきます。必ずしも接地感が良ければ良いということもないということが分かります。

デスクが高い場合は脇の可動域が広くなっているため、脇の動作を邪魔せず活かせる持ち方にしたほうが優位性が高く自然に維持もできます。

フォームが安定すると体の関節からセンサーまでの距離も安定化させられます。

脇が開いた影響でキーボードも急角度にした方が手首の角度が自然になります。

このことから、キーボードの角度や脇の開き具合によって配信者のデスクの高さを推測することも可能になる要素が複数存在します。

ただマウスの持ち方を真似るということだけでは不十分だと言われるのはこの辺の理由が大きいですね。

さらに小指の開き具合で可動域が変わる

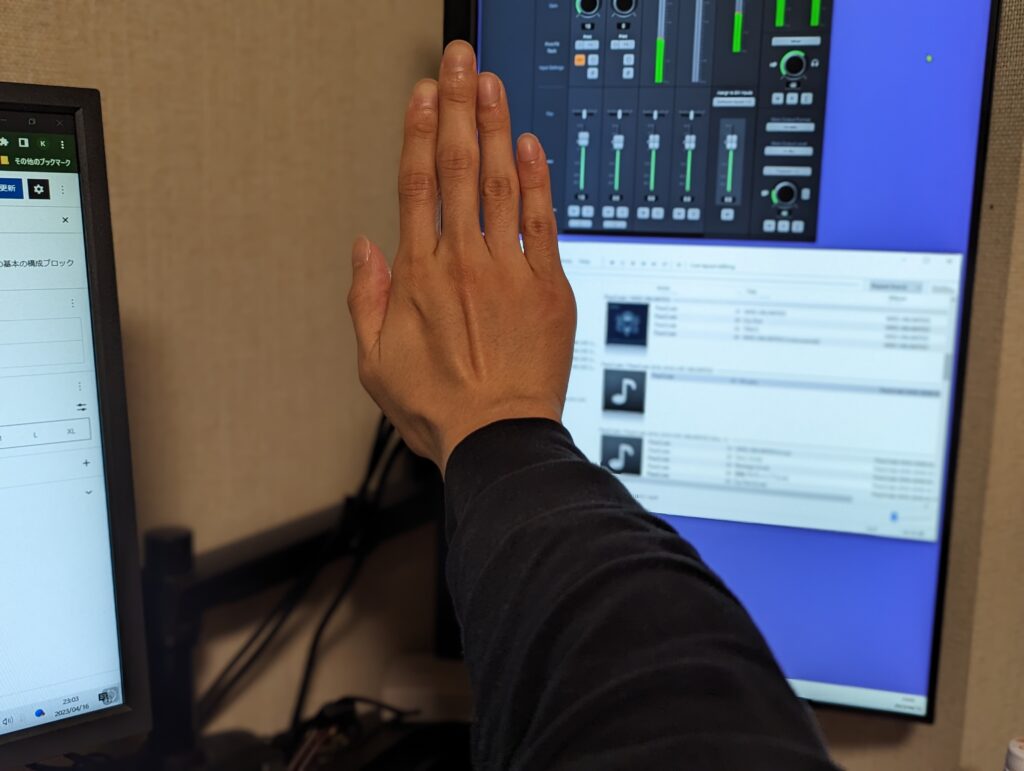

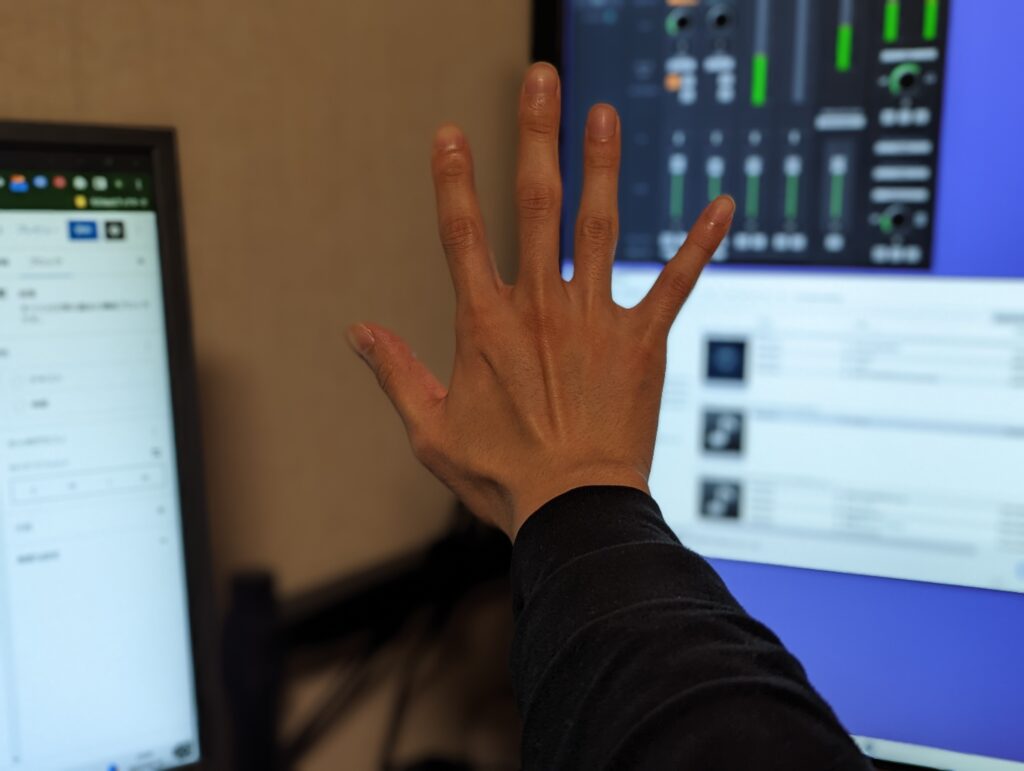

腕というのは不思議なもので、手刀的な手の状態とパー的な手の状態とで腕の可動域が異なります。この辺は体の仕組みについてのことなので、専門的な知識が無くても『こういうルールがある』的な思考でいいと思います。

コレも是非みなさん実際に試していただいて体験してみてください。

2種類試してみよう

腕をこんな感じに突き出します。そのままバイバイしてください。

手を手刀モードにしていると肩 (上腕) がロックされたようになって肘から先を振っているような感覚になると思います。

しかし、手をパーモードにしてバイバイするとどうでしょう。

肩 (上腕) だけでなく、脇から腕全体が振られる感覚が発生すると思います。つまり、自ずと指の開き具合が変化することになる『マウスの持ち方』によっても腕の可動域が変わってくるということです。

一番変えにくいであろうデスクの高さで持ち方は限定されてくるため、デスクの高さに合わせたマウスの持ち方をしたほうが動作の安定化に繋がり、優位性が高くなるということを管理人は重要視していくべきだと考えます。

自分に合った『マウスの持ち方』というものだけにフォーカスしてもエイムは安定しないということがどうしても無視できない事実です。

知らないうちに体の関節からセンサーまでの距離が変わってしまわないためにも、無理せず自然に動かすことができるフォームで安定化を図りましょう。

自分に合った持ち方とかそんなものは無い

さて、ここまで読んでいただき、実際に試していただいてみれば体感していただけたかと思います。

デスクの高さによって『優位性が高い持ち方』は決まってきてしまいます。ここからはその使い分けについて解説していきます。

まずはデスクの高さに合う持ち方にシフトする

腕の振りやすさの方向性はデスクの高さに依存してしまうので、持ち方は合うものを選びます。感度合わせはその後です。

デスクが低い場合の持ち方はこういう系

デスクが低いのであれば、かぶせ系の持ち方が良いです。そもそも腕全体の可動域が狭いので小指を曲げるような『可動域の広い持ち方』にする優位性を感じられません。また、腕全体を使うような絶妙な感度も避けた方がいいです。

可動域が狭いことを感度か腕で補うことになると思います。もしくは極端に低感度にして微調整用に手首を使うことになると思います。

腕が伸びていると手を開きやすいです。この開きやすいというのは伸ばしやすいという意味で、当然、指を伸ばして持つような持ち方がやりやすいということになります。

管理人は勝手にかぶせつかみ持ちと読んでいますが、つかみ持ちのようにセンサーを固定しながら指を伸ばせるので、デスクが低い人用のつかみ持ちみたいなポジションということにしてしまっていいと思います。

基本的にデスクが低ければ脇を開いて維持しにくいため、脇や腕、手首の可動域を広く使いたい『つかみ持ち』には向いていません。あとは単純に肘が伸びていると拳を握るような動作がやりにくいです。

パンチするときの準備姿勢って肘を曲げていますよね。そのほうが拳に力が入りやすいです。腕立て伏せも腕を曲げた方が力が入りやすいです。

マウスを握り潰すような力を加えることになるつかみ持ちには向いていません。

向いていない持ち方はこちら

多分『デスク 高さ』とかでググるとかなり低めだと思います。大抵の場合、エイムが悪い直接的な原因になっていると思います。

『デスク 高さ』とかでググって出てくるのは、あくまで『快適なキーボードの文字入力をするために必要な高さ』であって、ゲーム用の高さではありません。

デスクが高い場合の持ち方はこういう系

デスクが高ければ脇を開いて維持しやすいため、脇や腕、手首の可動域を広く使いたい『つかみ持ち』に向いています。

肘が曲がっていると拳に力を入れやすいため、マウスを握り潰すような力を加えることになるつかみ持ちに適性があります。トラッキングで優秀な持ち方なので、Apex Legendsをやるなら取り入れてみたい持ち方でもあります。

向いている持ち方はこちら

キーボードを手前に置いても文字入力がやりにくい高さなのであれば『つかみ持ち』を試してみたほうが良いです。

『つかみ持ち』は小指を曲げる持ち方なので、手首の可動域も広くグネグネ動かせます。感度の自由度も高く、いろいろな感度を試したい場合、デスクは高めな方がいいと思います。

また、感度というよりも所謂『ワイパーのように動かす』ような操作に限定するのであれば、腕を伸ばして肘までデスクに接地させる操作方法もやれないことはありません。

ただ、自由度が低いため、所謂『ワイパーのように動かす』ような操作しかしない限り、恩恵を受けることも無さそうな気がします。これはプレイするゲームタイトルにもよりますね。

感度合わせについて

ここまで来てしまえば、感度合わせは難しくありません。最初に説明したように、感度合わせはマウスに搭載されたセンサーを自分が今のフォームで制御しやすい挙動に設定をすることです。

デスクが低いなら高感度か低感度

デスクが低いなら、腕は伸ばし気味になるため、持ち方はかぶせ系の持ち方に限定できます。

全体的に可動域が狭いため、肘や手首をグネグネ使いたい感度は避けた方が『あれ、振り向けねえ!手首の可動域足りないんだけど!』といった状況に陥らずに快適にプレイできます。

感度は潔く高感度にするか、ワイパーのように動かしたあとに手首で微調整を前提とした低感度にしたほうがいいです。

管理人はチェアを新調した影響で座面が高くなり、相対的にデスクが低くなってしまいました。そこで『つかみ持ち』から『かぶせつかみ持ち』にシフトし、Apexの感度もfov108 800dpi 1.45からfov104 1600dpi 1.03に大きく変更しましたが、変更初日から難なくゲームができています。

良くも悪くもパフォーマンスは変わりませんでした。

デスクが高いなら感度は自由

デスクが高いと腕は曲げ気味になるため、持ち方は力を込めたいつかみ持ちに限定できます。

全体的に可動域が広いため、腕全体を使うような操作ができます。これと言って感度を限定されることもありません。お好きにどうぞと言いたいです。

実際に管理人もこのセットアップでfov108 400dpi 2.3 fov106 400dpi 2.85 fov106 800dpi 1.35 fov108 800dpi 1.45といろんな感度で遊んでいました。

良くも悪くもパフォーマンスは変わりません。今考えるとfovの自由度が高いですね。ただ平均ダメージが上がるわけでもないので、そこまで影響が出ているわけでも無さそうです。

とにかくいろいろと自由度が高かったです。腕をブンブン振って操作する楽しさが得られます。

感度合わせのやり方

ようやく感度合わせのやり方についてです。

この項目が1番簡単に書けてしまうので、上で解説してきた『デスクの高さに合わせる』ということを重視してください。この項目はそれと合わせて実践することで真価を発揮します。

結論『PSAメソッド』で出すだけ

管理人個人がたどり着いた結論はPSAメソッドです。単純に射撃時の感度が出せます。弾当てに特化しています。

PSAメソッドでも、デスクの高さによって腕の使い方が限定されてくるため、全く同じ人間でもやりやすいと感じる感度はデスクの高さによって異なるはずです。

キャラクターを左右に動かし (カニ歩き) ながら一点を狙い続けやすい感度にしてしまうという方法ですね。詳しくはググってねというくらいわざわざ自分が解説する手法でもありません。

強いて言うなら、実際に射撃してみてフルオート武器が『反動を感じにくい』くらいの感度が理想的だと思います。レティクルが画面中央に維持できる状態ですね。タップ撃ちならタップ撃ちで『反動を感じにくい』感度が良いと思います。ゲームによっても大きく異なるということになります。

管理人が説きたいのはPSAメソッドの優位性です。個人的にはこれ以上合理的な感度出しは無いと思っています。

センサーを基準にしている

王道な振り向き合わせなんかはセンサーの位置は考慮しない感度出しです。

センサーの位置を考慮しないということは『軸から軸までの距離』というのをおざなりにしてしまいます。基本的にはセンサーの位置に準じた視点移動しかできません。

eDPIを変更すれば感度自体は変えられますが、センサーの位置が変わるわけではありません。

また、持ち方が変われば支点から作用点までの距離が変わるため、センサーの動く量も変わります。

センサーの位置が視点移動に影響してくるのは軸を支点にしたような視点移動をしたときです。

所謂振り向き動作などの手首をロックして肘だけを動かす場合は、センサー位置を無視できますが、リコイルコントロールで手首などの軸を使うと視点移動にセンサーの位置が大きく影響してきます。

PSAメソッドで感度合わせを行えば、実践に近い感覚で感度を調整できます。振り向き調整のようなeDPIで詰められなかったところをマウスのセンサー位置で詰めていくことができます。

こう書いていくと『センサーを動かせるようにすればいいじゃん!』という話に気付かされますね。マウスが進化したほうがいいのかマウスに合わせればいいのかという難しいところでもあります。

マウスを変えてもそんなに意味が無い

さて、そんなこんなで可動域の理解と適切な持ち方の選択、センサーの調整が重要ということをお伝えしてきました。

そうです。薄々気づいてはいましたが、マウスを変えてもそんなに戦績に影響しません。

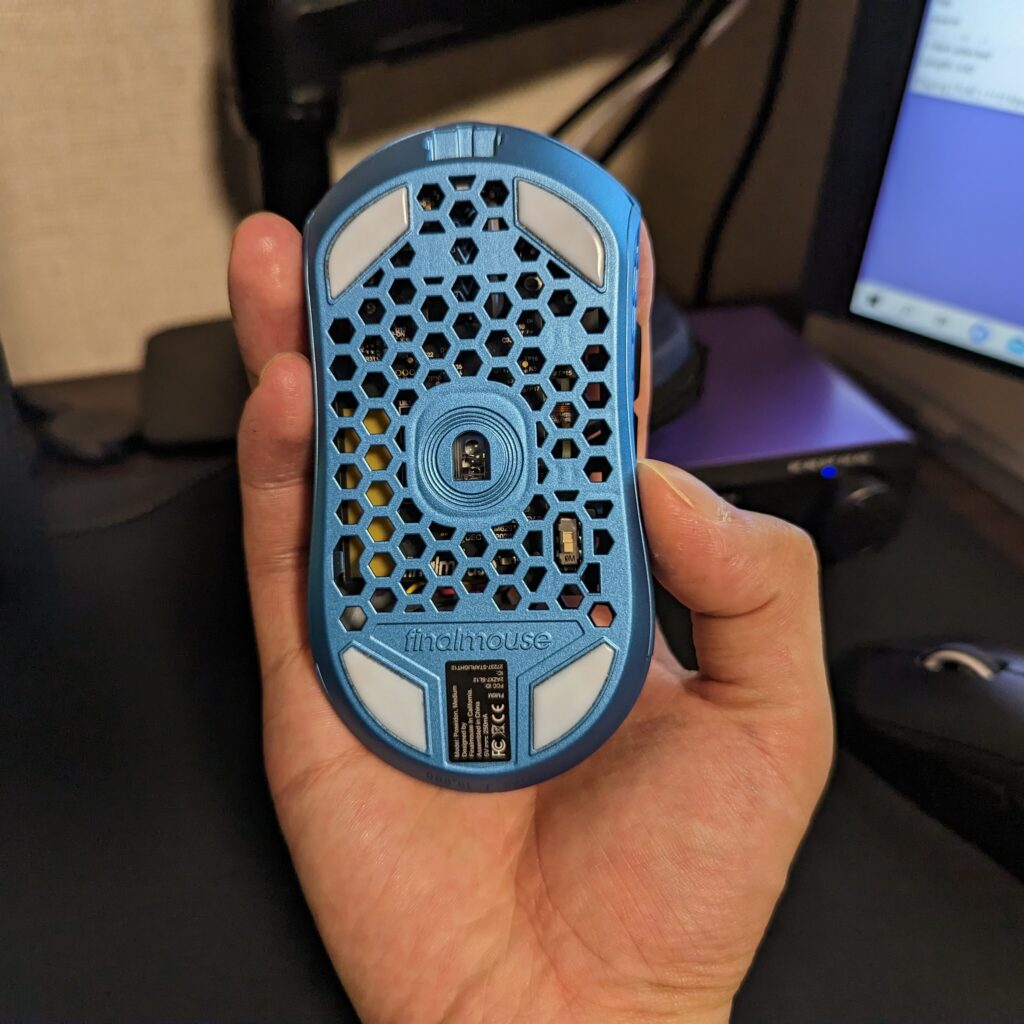

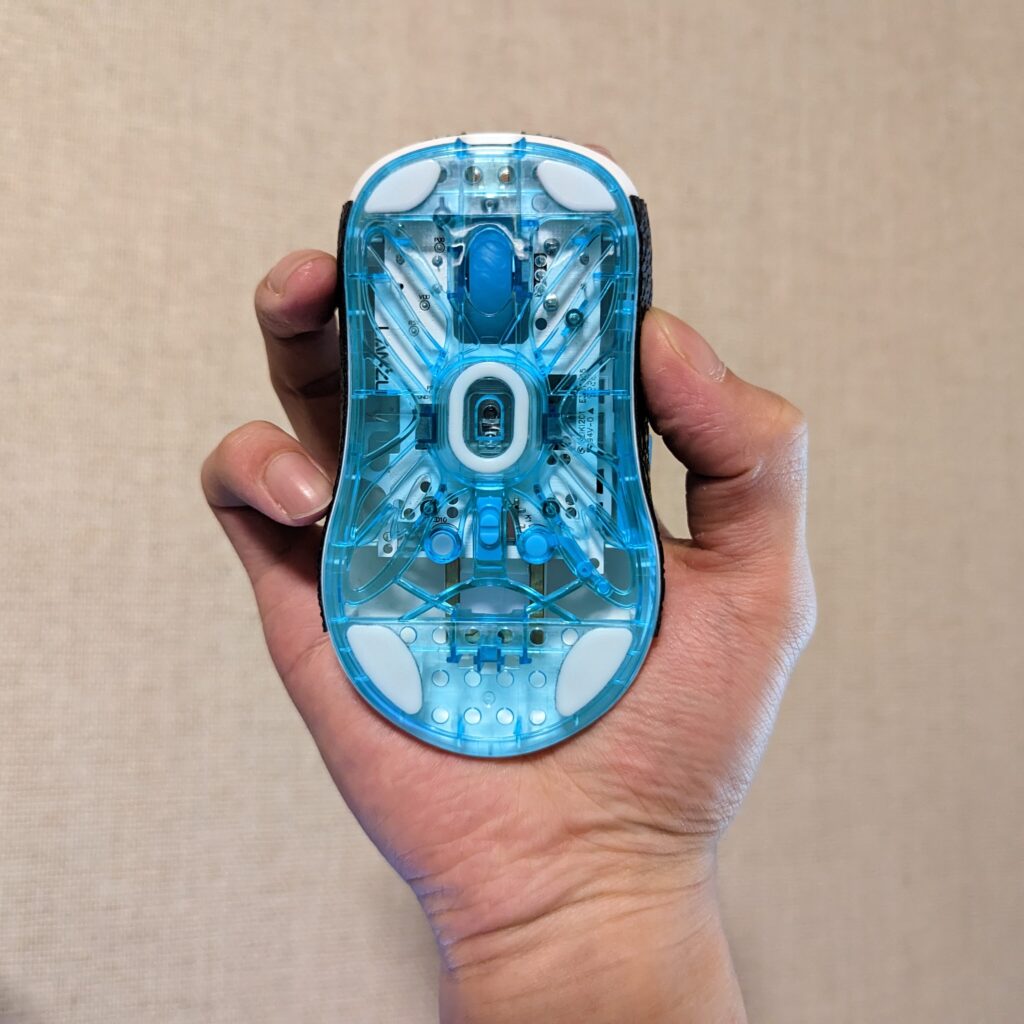

マウス交換はセンサーの交換

よく、マウスを交換するとエイムが良くなったように感じられる方が多いと思います。

しかし、起きていることというのは単純で、センサーの位置が変わっただけなんです。 (厳密にはDPIのズレによる若干のeDPI変動もあります)

エイムに直結するのはセンサーの挙動で『感度合わせもセンサーの設定』という話から考えていくと、マウス交換によって得られるのはセンサーとセンサー位置の変更です。

軸から軸までの距離が変わるということは支点から作用点までの距離が変わるということです。当然感度が変わります。

クリック感とかはけっこうおまけなファクターだったりします。持ちやすさというのも、それって要はセンサーを固定しやすくなっただけじゃね?と思うほうが自然です。

極端に合っていないマウスを使っている場合を除いて、マウスを変えて持ちやすくなったことによるエイム向上って説得力に欠けますよね。それはどんな力を加えているのか特定できていなかったという部分の話です。

つまり、可動域を理解して、特性に合ったマウスの持ち方をして、適切なマウスを使えば、無理の無い操作ができるのでマウスは手の中でズレません。だからマウスはなんでもいいということです。

それよりもデスクの高さを変えると腕全体の可動域が変わるのでエイムは変わりますよ!

マウスを10個買うくらいなら自動昇降デスクを買うほうが良いです。もっと言うと射線管理の方が大事です。(小声)

まとめ

デスクの高さでそもそもの腕の可動域が変わるので、それに合わせたセットアップを行えば、すぐにでもエイムは対策できるというのが管理人の追求したエイムのノウハウでした。

無理なく自然にやりやすく感じるスタイルを追求したほうが早いです。

冒頭でも述べていますが、チェアは腰痛対策最優先な高さにしたほうが良いです。

具体的には、既に腰痛のある方は膝が股関節よりも少し低くなる高さです。立っている時と変わらないくらいの骨盤の角度が腰痛を悪化させにくいです。

腰痛の無い方は膝と股関節が同じ高さになるくらいの高さが良いです。膝が股関節よりも高いと骨盤が寝てしまって腰痛の原因になります。 (ソファーとかを想像すると分かりやすい)

また、座りっぱなしというのは体にめちゃくちゃ悪いので、1時間に1回くらいは休憩をしましょう。若いから大丈夫と思っていると、ある日突然足のしびれや前立腺疾患に悩まされる原因になります。

デスクの高さが変えられるとエイムの特性を変えられます。そこで『自分に合った』を探すと沼るので、『デスクの高さに合った』を探すことが重要です。

新しいチェアが来たけど高さが合わねえ!と思っていた管理人ですが、実は腰痛対策向けの高さを得られていたことから、頼もしいチェア用に今回の施策を試みました。腰痛から開放されてエイムも維持できてハッピーです!