『マイクを買ったはいいけどマイクアームも欲しくなった!』『マイクが欲しいけどアームで悩んでしまって購入に踏み切れない!』

この記事で知られること

- マイクアームの選び方

- おすすめマイクアーム 5選

- おすすめのマイクアームの位置

- 視界の邪魔にならない位置

今回は、実際に普段からゲームでのボイスチャットや配信を行っている管理人が、どのマイクアームを買えばいいのか分からない方向けに『Blue Yeti』『SHURE MV7』や『HyperX QuadCast』などを代表するマイクにおすすめなマイクアームを紹介していきます。

記事の終わりには、最適なマイクアームの位置と避けたほうがいい位置、そして上手な使い方についても紹介していきます。

安価な製品から高価な製品まで実際に使ってみたからこそ、説明できる内容になっています。

マイクアームとは

マイクアームとは、マイクをデスクの上に宙吊りの状態に固定するための機器です。

マイクを宙吊りの状態にすることで、デスクからの振動ノイズを防いだり、環境音対策のためにマイクを口元近くに配置したり、使わない時は折りたたんでおいたりと、自由で微妙な位置調整を可能にします。

マイクアームのメリット

- デスクからマイクに伝わる振動をカットできる

- 好きな位置にマイクを配置できるようになる

- 環境音対策として有効活用できる

どちらかと言うと、好きな位置に配置するというよりも、環境音対策として導入したほうがいいアイテムです。どんな人でも必ず音質を今よりもっといい品質へと改善できます。

また、マイクアームとマイクのマウントネジは共通規格になっているため、どんなマイクでも使えるようになっています。

マイクアームの必要性

主にマイクアームの効果というと、自由な配置位置が可能になるだけと思われるかもしれませんが、マイクアームの効果はそれだけではありません。

それが以下の3つのポイントです。

- 環境音対策のため

- マイクの音量確保のため

- デスクの振動ノイズ対策

個人的にはマイクアームの必要性を『マイクの音量確保のため』『環境音対策のため』のことのほうが重要であると考えています。

USBマイクやマイクに付属するスタンドだとキーボードの打鍵時に『ドゴドゴドゴ』という振動、マウスを置き直した時に『ゴンッ』という振動が音として入ってしまうことが多いです。自分の声をダイレクトモニタリングしていない場合は、なかなか気づけません。

マイクアームはデスクと接地しているのはクランプ部分だけ、そして、デスクから距離も離れることで振動が伝わりにくくなります。キーボードの打鍵振動やマウスを置き直した振動が音として入力されにくくなります。

ゲーム配信やボイスチャットをしながらのゲームには、キーボード操作もつきものです。不快な音を拾ってしまわないようにするためにマイクアームは必需品です。

マイクアームのほかで雑音対策をしたい場合は以下の記事がおすすめです。

マイクアームの選び方

たくさんあるマイクアームですが、どんな点を注意して選べばいいのかを解説していきます。

特に注意すべきなのはマイクアームの種類についてです。

この3種類から選ぼう

マイクアームは大きく分けて3種類あります。

| 種類 | バネ・スプリングが 内蔵されていない | バネ・スプリングが 内蔵されている | 関節部分が 半固定されている |

| 固定方法 | 可動部を 締め付けて固定する | 可動部を マイクの重みで固定する | 半固定されたアームを 力を加えて動かす |

| メリット | 軽いマイクも使える 低価格 | かっこいい 高級感がある | 軽いマイクも使える |

| デメリット | 安っぽい 取り回しにくい 壊れやすい | マイクが軽いと使えない 高価 | 動かすのに力がいる |

どの製品もメリット・デメリットがありますが、取り付け部分の規格自体は共通になっているため、基本的には予算と利便性で選ぶことになります。

使用感を気にする場合は、マイクの重量に合わせて選ぶのが上手な選び方になってきます。

重たいマイクを使っている場合は、特に気にすることはありません。

軽いマイクを使っている場合は、

- バネ (スプリング) が内蔵されていない

- 関節部分が適度に硬くなっている

この2択になってしまいます。重たいマイク向けのマイクアームだと全く固定できません。

おすすめのマイクアーム5選

ここからは実際に日頃からボイスチャットや配信を行っている管理人が、『本当におすすめできるマイクアーム』を5つ紹介します。

とりあえず、コレ買っときゃ間違いないと呼べるものだけを集めました。別記事で白いマイクアームを紹介しています。

NEEWER マイクアーム

ド定番な汎用品のマイクアームです。安い、安さが取り柄。

| 種類 | バネ (スプリング) が内蔵されていない |

| アーム長さ | 350 x 350mm 少し短めサイズ |

| 耐荷重 | 1.5kg |

| 価格 | Amazon価格 : ¥2,599 (執筆時点) |

| 使い勝手 | 良くはない |

| イチオシポイント | 軽いマイクも使える とにかく安いところ |

アームの調整は、留め具を手で緩めてから動かす→任意の位置に持ってくる→手で支えながら留め具を締めるという、最も安価な構造の製品です。

少し短めですが、通常使用する分には十分なサイズ感とビルドクオリティです。極端に重たすぎるマイク以外には使えるので、とりあえずマイクアームの使用感を知りたい、とにかく安く揃えたいという方におすすめです。

Seiren MiniやSoloCastなどの軽いマイクにもどうぞ。カラバリも豊富です。

FIFINE BM63

程よい使い勝手の良さと程よい価格を両立。

| 種類 | 関節部分が半固定されている |

| アーム長さ | 390 x 390mm 標準サイズ |

| 耐荷重 | 2kg |

| 価格 | Amazon価格 : ¥5,699 (執筆時点) |

| 使い勝手 | 標準品質 |

| イチオシポイント | 軽いマイクも使える コスパに優れる |

アームが半固定された構造の製品です。アームの長さも程よく多くの人が満足できる取り回しにできます。万人におすすめな標準仕様のマイクアームです。

動かすのには少し力がいりますが、なるべく低予算で済ませたい場合でも、すぐ壊れるマイクアームを使いたくない場合はコレ1択です。

Seiren MiniやSoloCastなどの軽いマイクでも使えます。

FIFINE BM88

程よい価格のロープロブーム。

| 種類 | 関節部分が半固定されている |

| アーム長さ | 300 x 300mm 標準サイズ |

| 耐荷重 | 1.5kg |

| 価格 | Amazon価格 : ¥8,099 (執筆時点) |

| 使い勝手 | ロープロタイプ |

| イチオシポイント | 軽いマイクも使える コスパに優れる |

アームが半固定された構造の製品です。アームの長さは少し短いかもしれませんが、ロープロフィールなので、デスクサイドから取り回すこともできてモニター眼前がスッキリします。

少しの予算アップは必要ですが、雑談配信が多めだとか、モニターに映り込みを少なくしたい場合など、利便性の確実性を狙うならかなりおすすめです。

Seiren MiniやSoloCastなどの軽いマイクでも使えます。

オーディオテクニカ AT8700J

AT2020で有名な安心と信頼のオーディオテクニカ製。

| 種類 | 関節部分が半固定されている |

| アーム長さ | 398 x 430mm 少し長めの標準サイズ |

| 耐荷重 | 2kg |

| 価格 | Amazon価格 : ¥9,900 (執筆時点) |

| 使い勝手 | 標準品質 |

| イチオシポイント | 軽いマイクも使える 見た目も性能も安定感のあるところ |

格安なマイクアームよりは若干長めなAT8700Jです。オーディオテクニカ製マイクじゃなくても取り付けられます。

半固定されたアームを動かすようになっているので、いちいち締め付け部を緩めなくていいです。カラバリに白も用意されているので、ちょっとオシャレなインテイリアにこだわる方にもおすすめです。

Seiren MiniやSoloCastなどの軽いマイクでも使えます。

Blue Microphones Compass

安心と信頼のBlue製でロングタイプのマイクアーム、見た目も機能もコレが1番。

| 種類 | バネ (スプリング) が内蔵されたマイクアーム |

| アーム長さ | 最大水平方向距離 81cm ロングサイズ |

| 耐荷重 | 1kg |

| 価格 | Amazon価格 : ¥16,000 (執筆時点) |

| 使い勝手 | 極めて良い |

| イチオシポイント | 見た目もオシャレで使い勝手も良いところ |

Blue製マイク以外も取り付けられます。SHURE MV7にも、それ以外のマイクにも幅広くおすすめできるマイクアームです。

モニターの上を取り回せるくらいの長いマイクアームで、紹介した中でも使い勝手はピカイチです。デスク奥にクランプを設置しても、頭上くらいの高さにマイクを取り回せます。

アームの調整はマイクの重みだけで調節するので軽いマイクでは使えません。

その反面、いつでも滑らかに動かせるのでとても便利です。 ケーブルも隠せるようになっているので、野暮ったさもありません。マイクアームとしては最高品質です。

最適なマイクアームの位置

ここからは、ゲーム実況や配信でおすすめなマイクアームの位置を紹介します。

マイクアームは口元に近づけられる位置が理想的です。マイクは録音したい対象になるべく近づけて使用した方が、雑音などが含まれず、きれいな音声を収録できます。

マイクアームの効果的な配置というだけの簡単な作業で、キーボードや家族の声などの環境音を多く含ませないようにできるので、配信で役立ちます。

詳しく見ていきましょう。

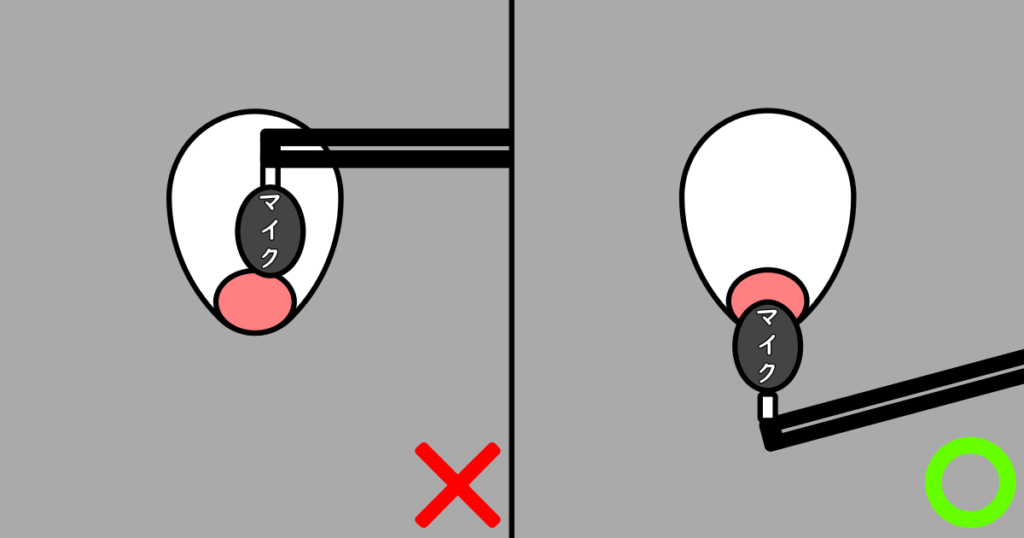

良い例

理想的な設置例を見ていきます。

集音対象である口元の目の前にマイクを配置すると、ゲイン (マイク入力音量) が小さくても十分な音量が取れます。

ゲイン (マイク入力音量) を小さくできると、近くの落としか拾わないようになるので、周囲の音・環境音を拾いにくくなります。

おすすめなマイクアームの位置

- マイクの集音部分を口元の目の前に

- 口元から離れた位置に配置しない

- ゲイン (マイク入力音量) を小さくする

これがマイクの適切な使用方法です。

口元に近づけたら必ずゲイン (マイク入力音量) を小さくしてください。音割れも無くなって、家族の声などが入らなくなります。

また、マイクを近づけることで迫力のある声で集音できるようになり、聞き取りやすい質感の高い音声を届けられるようになります。必ず適正距離で使用するように心がけること、配置位置を調整するだけでも見違えて音声のクオリティを上げることができます。

避けた方がいい位置もあります。マイクから遠くなってしまう位置はやめたほうがいいです。

悪い例も確認しておきましょう。

悪い例

意外と多いこの配置ですが、マイクを口元から遠ざけている場合は良いマイクの配置とは言えません。

集音対象である口元から距離が離れてしまっていると、声を十分な音量で拾うためにゲイン (マイク入力ボリューム) を大きめに設定する必要があります。

ゲインを大きくすると周囲の音 (遠くの音) も拾えてしまうので、家族の声やキーボード打鍵音等の環境音が含まれやすくなってしまいます。

それだけでなく、集音対象から必要以上にマイクを遠ざけているとスカスカした安っぽい音になります。部屋鳴りもガンガン入るので、お風呂場みたいな音質になります。

マイクとアームの基本的な知識

- 基本的にマイクは音の近くに持っていく

- 近づいて録音するとかっこいい音質に

- せっかくならマイクに近づいてかっこいい音で集音しよう

また、マイクもSHURE MV7などのダイナミックを使うと手っ取り早い環境音対策が行なえます。

自分の声しか拾わないマイクの上手な設定は以下の記事で紹介しています。

配信のマイク位置は超重要

マイクは集音対象に近づけて使用するものというのは、音楽をかじったことのある人間だとベターな知識ですが、PCデバイスとして使用されはじめたのはごく最近のことです。知らない方も当然多いと思います。

特にデスクで作業するとなると、声以外の音も当然、同時に鳴っている環境が生まれます。

マイクを遠ざけて環境音やノイズ対策ソフトを使用している方も多いと思いますが、ノイズ対策ソフトは過剰に効かせるべきものではありません。

集音対象は声なので、ムダな音を拾わせないためにも口元に近づけて使用するのがベターです。

マイクが近ければマイクゲイン (入力ボリューム) が小さい状態でも声を大きく集音できるので、ノイズ除去ソフトなどを使用しなくても環境音を拾いにくくできます。

必ず適切な距離で使うことで、マイク本来の性能を発揮できるだけでなく、環境音もなるべく入らないようにすることができます。

自分の声しか拾わない設定を紹介しているので合わせて試してみましょう。

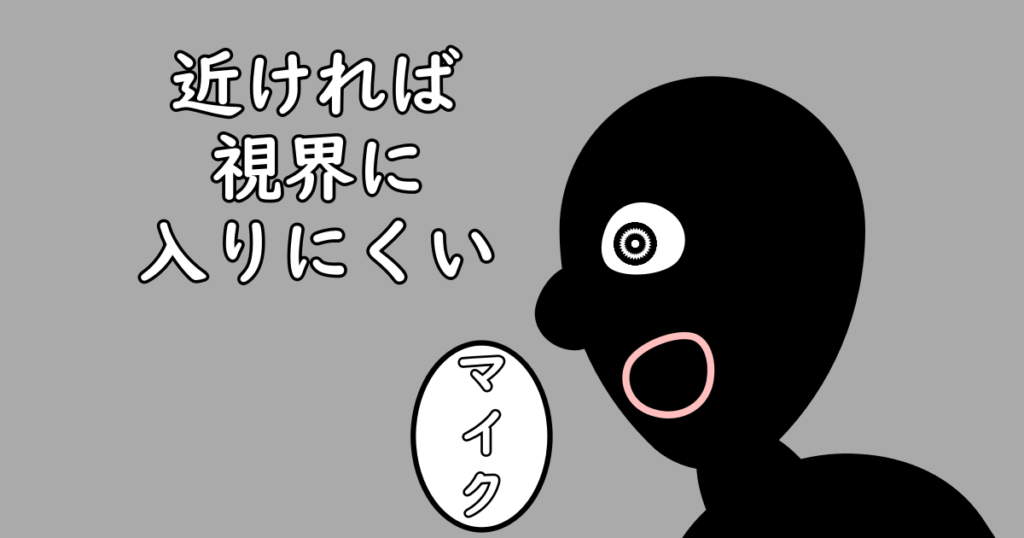

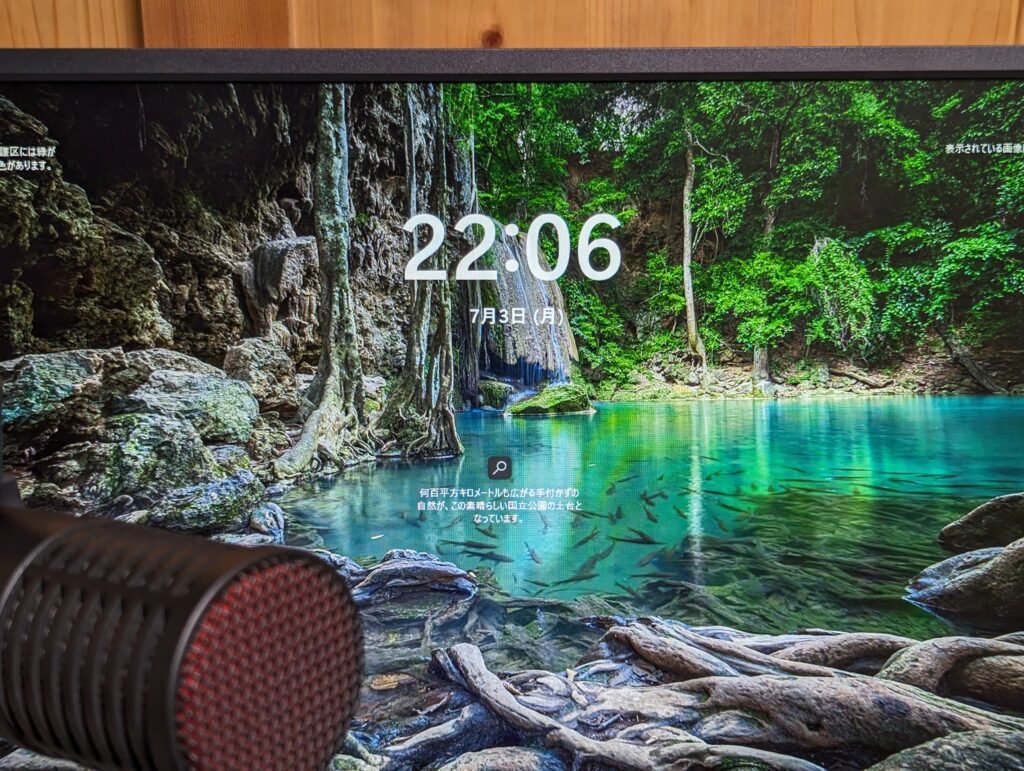

視界の邪魔になりにくい位置

ここからは、コンデンサーマイクを導入してみたけど、思ったよりも視界を遮ってしまって困っている方向けに、邪魔に感じにくいマイクの配置位置について解説していきます。

マイクアームの取り付け位置

マイクアームの取り付ける場所、おすすめなのはデスクサイドです。

おすすめなマイクアームの取り付け位置

- デスクサイドからマイクアームを取り回す

- マイクを上から吊るさない

- 口元の近くにマイクを持ってくる

マイクを自身の口元の目の前に配置すれば、マイクアームも視界に入りにくくなり快適な視野を保てます。FPSやゲームに集中したい場合にもおすすめな位置です。

皆さん、自身の鼻って視界に入っていませんよね?近ければ逆に視界から消えるんです。鼻の下くらいにマイクのてっぺんが来るように配置しましょう。

邪魔だからといってマイクを遠くに配置して口元から距離があると、視界に入りやすいだけでなく環境音を拾いやすくなってしまうので要注意です。

邪魔になりにくい配置は、マイクにとってスタンダードな配置の仕方だと覚えておくと良いです。

邪魔になりにくいマイクを使う

近づけても視界に入って気になる場合は、小さめのマイクに買い換えるか、ダイナミックマイクに買い替えるのがおすすめです。

ダイナミックマイクはコンデンサーマイクと異なり、集音部分がマイクのてっぺんになる『エンドアドレス・フロントアドレス』になっています。口元に脇から斜めに差すようにしても問題無く集音できるので、かなりおすすめです。SHURE MV7やSM7Bが多くの実況者や配信者に使われている理由のひとつでもあります。

まとめ

今回はおすすめのマイクアームを紹介してきました。

軽量なマイクは安価なマイクアームしか選択肢がありませんが、それなりに重さのあるマイクであれば、自由にマイクアームを選ぶことができます。

高さのあるマイクアームを使えば、モニターの上を取り回すこともできるので非常に便利です。

それだけでなくマイクアームがあるだけで、環境音対策も簡単にできるようになります。

予算さえあればレビュー記事も書いたBlue Microphones Compassがベストな選択肢だと思います。SHURE MV7との組み合わせも定番になってきていますね。環境音対策がこの2つで完璧です。

配信用のマイクも紹介しています。